目錄

長年位居國人十大死因的心肌梗塞是什麼?為什麼值得緊張?

心肌梗塞是一種急性心臟病,根據衛福部公布的國人死因統計結果顯示,2023年死於心臟疾病人數超過2萬3千人,為該年國人第二大死因,而心肌梗塞便是其中令人聞之色變的疾病之一。那麼,這個致命的心血管疾病為何如此可怕?

引發心肌梗塞原因在於「血流受阻,導致心臟缺氧」。當提供心臟氧氣與養分的冠狀動脈被血栓或斑塊堵塞時,心肌無法獲得足夠的能量。如果阻塞超過10分鐘以上,心肌細胞極有可能壞死,再也無法恢復正常功能。而中國醫藥大學附設醫院急症暨外傷中心急診部主治醫師余紹華表示,典型心肌梗塞症狀包括:

- 持續胸痛或胸悶:許多患者形容感覺像胸口被大石壓住,難以呼吸

- 疼痛擴散到其他部位:如前胸部、左肩、上背部、頸部、左手臂內側,甚至下巴、胸骨與肚臍之間皆可能感到不適

- 其他警訊症狀:暈眩、嘔吐、心跳不穩、虛弱出汗,以及突然昏迷或感覺虛脫

需要特別警覺的是,心肌梗塞症狀並不是人人都有,約有四分之一的心肌梗塞患者沒有明顯症狀,尤其是老年人與糖尿病患者,可能僅感到無力或昏厥。另外,約一半的心肌梗塞病人會在發病前出現如心絞痛等前兆,但這些前兆容易被忽視,導致延誤治療時機,也是心肌梗塞致死率居高不下的原因之一。

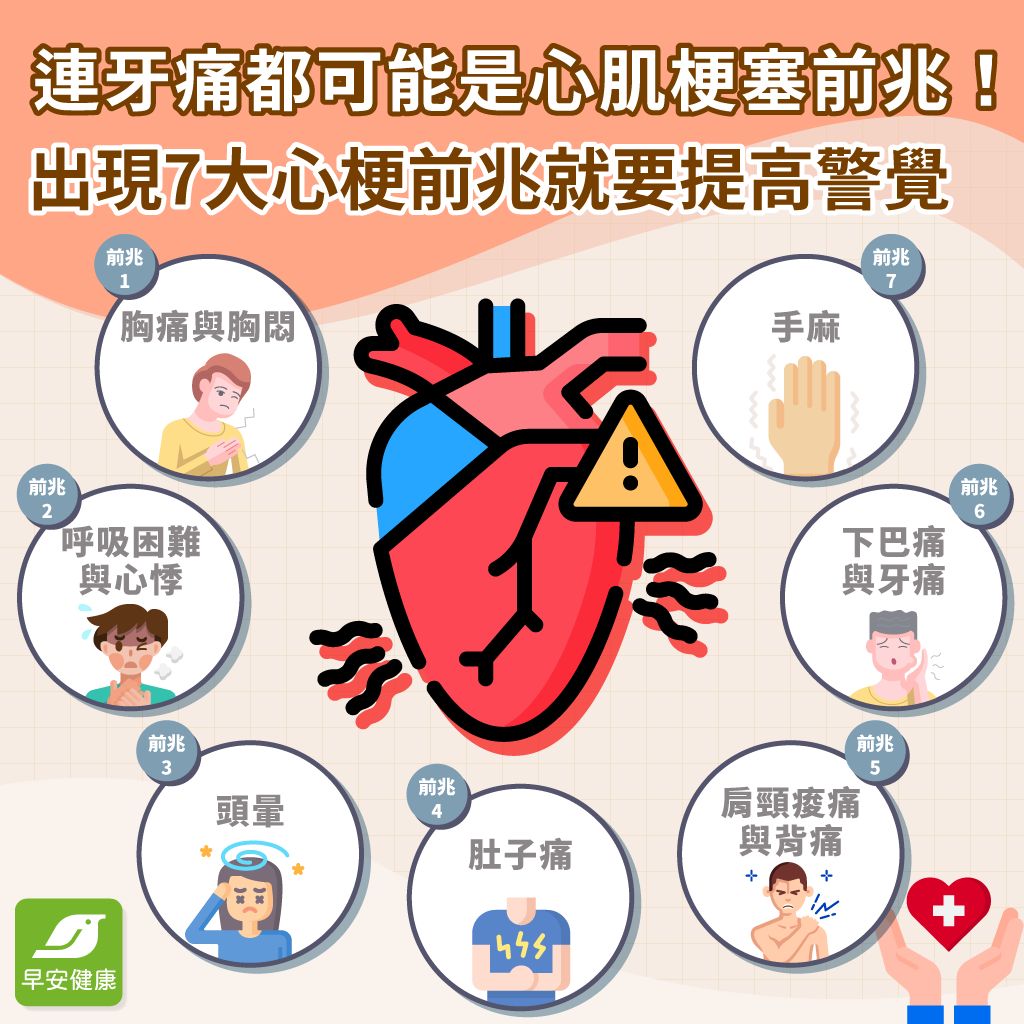

怎麼知道自己有沒有心肌梗塞?常見7大前兆原因看這邊

由於心肌梗塞是種危及生命的急性病症,一發病往往令人猝不及防,所以早期察覺心肌梗塞的前兆就顯得格外重要!那要怎麼知道自己有沒有心肌梗塞?臺安醫院心臟內科主治醫師林謂文指出,除了典型症狀,還有許多非典型徵兆容易被忽略。以下整理出 7 大常見前兆,幫助大家儘早發現,以免錯失醫療時機。

心肌梗塞前兆1:胸痛與胸悶

胸痛、胸悶是心肌梗塞最典型的前兆,患者常感覺胸口像被壓迫緊縮一般。這類疼痛感通常持續幾分鐘,並可能伴隨身體其他部位的不適,例如手臂、肩膀或背部感到疼痛。

心肌梗塞前兆2:呼吸困難與心悸

心肌逐漸缺氧時,可能引發呼吸困難、急促或心悸等症狀,這往往是心臟在傳達危險信號。如果平時呼吸正常,卻在最近突然變得容易氣喘吁吁,並伴隨有其他不適時,務必提高警覺,這有可能是心肌梗塞的前兆。

心肌梗塞前兆3:頭暈

頭暈是心肌梗塞的一種不典型但常見的前兆,可能由於心臟供血不足,進一步影響大腦血液供應所致。然而,頭暈經常被誤診為神經內科或耳鼻喉科疾病,如果排除這些可能性,應考慮進一步檢查心臟健康,以確認是否與心肌梗塞前兆有關。

心肌梗塞前兆4:肚子痛

令人意外的是,肚子痛也有可能是心肌梗塞出現的前兆之一。多數人可能誤以為是胃痛、脹氣或腸胃不適,但如果疼痛持續且伴隨其他症狀,如胸悶或手麻,就要留意是否與心血管疾病有關。

心肌梗塞前兆5:肩頸痠痛與背痛

心肌梗塞發生前,心臟可能會先因氧氣不足而感到疼痛不適,這種疼痛常輻射至肩膀、頸部或背部。如果肩頸與背部的痛感不是因為運動或姿勢引起,而且找不到其他明顯原因,就要小心可能跟心臟缺氧有關。

心肌梗塞前兆6:下巴痛與牙痛

下巴痛或牙痛是常被忽略的非典型心肌梗塞前兆。敏盛綜合醫院副院長江坤俊醫師指出,這類情況被稱為「心源性牙痛」。如果疼痛符合「是否突發」或「沒有明顯痛點」等特徵,就有可能是心肌梗塞的前兆,應盡快就醫檢查。

心肌梗塞前兆7:手麻

根據衛福部國健署2018年的資料,手麻是女性心肌梗塞患者中常見的前兆之一,可能還會伴隨噁心、背痛或呼吸不順,但常被誤認為過勞或壓力大。如果手麻突然出現且無法緩解,應留意是否與心臟問題有關。

預防勝於治療!心肌梗塞的常見原因

心肌梗塞是現代常見的心血管疾病,不僅要認識發作前兆,了解誘發心肌梗塞原因也有助於早期預防與健康管理。根據宏恩綜合醫院的衛教文章,造成心肌梗塞原因主要可以分為以下9點:

- 年齡增長:隨著年齡增加,心肌梗塞的風險顯著提高,好發於50-60歲的民眾

- 抽菸:吸菸產生的尼古丁、一氧化碳等會增加心肌梗塞的風險

- 婦女更年期後:女性更年期停經後,會因內分泌變化,導致心血管組織脆弱,更易罹患心肌梗塞

- 肥胖問題:過多脂肪會增加心血管負擔,導致疾病風險上升

- 家族病史:有心肌梗塞或冠狀動脈疾家族病史者,則有較高風險罹患相關病症

- A型人格:A型人格是壓力性格的其中一種,並非血型,這類人易情緒緊繃、壓力過大,罹患心肌梗塞、冠心病等風險也比一般人更高。

- 高血脂:如血液中的血清膽固醇及三酸甘油酯濃度過高,特別是低密度膽固醇過高或高密度膽固醇過低者,都是心肌梗塞的好發族群

- 慢性疾病:高血壓、糖尿病與中風患者罹患心肌梗塞的機率較一般人高

- 運動不足:平日缺乏規律運動,可能會影響心血管健康,增加心梗風險

在了解心肌梗塞原因後,便能找到降低其發生風險的方法,建議保持健康飲食、定期運動,並做好壓力管理,一起對抗這項致命疾病。

心肌梗塞如何預防與治療

為了不讓心肌梗塞威脅生命,可以藉由早期診斷與治療作為預防措施,然而心肌梗塞要如何診斷?余紹華醫師指出,心肌梗塞的診斷有許多方法,包括心電圖(ECG)、驗血,以及前文提及的臨床症狀。

- 心電圖:用以記錄心臟的電位變化。若出現ST區段上升,確認為ST區段上升心肌梗塞(STEMI),這是較為嚴重的心肌梗塞類型,需積極且迅速的治療

- 血液檢查:檢測血液中是否有與心肌損傷相關的物質,常用的血液檢驗有肌酸激酶(CPK)、肌酸激酶中的MB亞組(CPK-MB)及心肌旋轉蛋白I(Troponin I)等相關指數,用以評估心肌梗塞診斷

若確診為心肌梗塞,治療的關鍵在於「時效性」,可透過以下治療方式進一步緩解心肌梗塞的症狀:

- 藥物緩解:可使用硝化甘油或鴉片類藥物緩解胸痛;若氧氣含量不足,需給予氧氣治療

- STEMI(ST區段上升心肌梗塞)治療:設法打通血管,讓血液重新流回心臟

- 經皮冠狀動脈介入治療(PCI):開通堵塞的動脈,必要時植入支架恢復血流

- 血栓溶解治療:使用藥物溶解血栓,重建血流

- NSTEMI(非ST區段上升心肌梗塞)治療:

- 使用血液稀釋劑(如肝素)進行治療,降低風險

- 若病情危及,可結合PCI手術治療

- 對於多發冠狀動脈阻塞的患者,可考慮進行冠狀動脈旁路移植術(CABG)

預防心肌梗塞:掌握6大要點

根據晨悅預防醫學機構的建議,心肌梗塞等心血管疾病多源自長期生活型態的累積,所以應聚焦於改善日常生活習慣,若想預防心肌梗塞,應把握以下6大要點:

- 規律運動:規律的運動習慣,有助提升心肺功能,且藉由增加日常消耗的熱量,也能控制體重,避免肥胖困擾

- 不吸菸、控制飲酒:建議將抽菸習慣戒除,同時應遠離二手菸。此外,飲酒也需適量,以免加重心臟負擔

- 維持健康體脂:高體脂容易增加高血脂以及血管堵塞的風險。建議男性體脂率維持在22%以下,女性則以28%以下為主,以減少心臟壓力

- 定期健檢:定期追蹤健康狀態,才能達到預防疾病的效果。尤其是心臟病與糖尿病等慢性病的高風險族群,要特別注意心臟功能檢查及腦心血管疾病預防,密切關注自身病情,以降低心肌梗塞的發生風險

- 飲食均衡:飲食應注重營養均衡,少吃油炸、速食等高油鹽糖之加工食品,建議以原型食物為主,並注意勿暴飲暴食,每餐吃到七分飽即可

- 正常作息、充足睡眠:熬夜會讓生理時鐘失調,進而導致肥胖、血壓高等健康問題,應維持正常作息,避免長期睡眠不足

心肌梗塞可以自我檢測嗎?吳明珠中醫師現身說法

保持心臟功能健康是每個人都該重視的課題,若能透過自我檢測,早日發現異狀,將可大幅降低心肌梗塞的風險。臺北市中醫師公會名譽理事吳明珠中醫師曾在著作中提到,心臟病是一種容易被忽視的疾病,但其生成過程中常伴隨著6大「自覺症狀」,我們可藉由自我檢測,觀察是否有心肌梗塞的風險。

心肌梗塞自覺症狀1:心悸

心悸指的是強烈感受到心跳加速,甚至是聽到自己的心跳聲音。明明毫無理由,甚至處於安靜狀態時,心臟卻突然跳得很快,呼吸短促,脈搏忽快忽慢,此時就要特別注意。

心肌梗塞自覺症狀2:頭暈、水腫、皮膚透出青紫色

心臟功能若有異常,使得供給大腦的血液不足,就容易引發頭暈;若影響到腎臟排水功能,將導致尿液量減少,嚴重時會出現「水腫」,尤以下半身更為明顯。此外,當血液中的氧氣不足時,皮膚可能呈現青紫色(發紺),特別在嘴唇、指甲、指尖等微血管集中或皮膚較薄的部位。

心肌梗塞自覺症狀3:臉色蒼白或兩頰暗紅

心臟主導著身體的血脈系統,若出現異常也可能會反映在臉部膚色,例如心氣虛的人容易臉色蒼白,沒有血絲;倘若心臟出現血氣瘀塞,則容易臉頰兩側暗紅。

心肌梗塞自覺症狀4:容易疲勞

當心臟功能有問題時,供給各器官的血液、氧氣、營養不足,應該排出體外的水分、廢物會停滯在體內,進而影響五臟六腑的功能運行,這時人體最明顯的症狀便是「容易疲勞」。

心肌梗塞自覺症狀5:喘不過氣、呼吸不順、胸悶

心臟所造成的喘不過氣,主因在於心臟的運作機能出問題,導致無法把氧氣輸送到全身,而氧氣會停留在肺臟裡,除了感受到氣喘吁吁,還會伴隨「胸悶」症狀。

心肌梗塞自覺症狀6:胸痛

心臟病中的急性心肌梗塞,以及與心血管疾病相關的主動脈剝離、主動脈瘤破裂、心肌炎、心膜炎等都會引起典型的胸痛症狀,因此若莫名感覺到胸痛就要格外留意。

心臟科醫師親授5分鐘自救法:把握黃金自救時間,告別後遺症

心肌梗塞是急性心臟病中最危險的一種,搶救時間極為有限。亞東紀念醫院心臟血管內科主治醫師張藝耀指出,越早重新打通血管、恢復血流,就越能降低心肌梗塞的死亡率,並改善患者的預後。其中胸痛發作後的「12小時治療黃金期」最為關鍵。

若能在12小時內打通血管,不僅能降低死亡率,還能預防多種併發症。目前醫療準則要求,從心肌梗塞患者抵達急診室起計算,需盡量在「90分鐘」內緊急疏通血管,以挽救病患生命與減少併發症。

然而,網路上流傳不少心肌梗塞的自救方法,包括拍打手肘內彎處、胸痛時大力咳嗽、咬指甲等,這些都是不正確的觀念,可能延誤最佳搶救時機。國泰綜合醫院心血管中心心臟血管外科專任主任級主治醫師陳瑞雄表示,心臟完全缺氧超過10分鐘,基本上都很難救回來,等到心肌梗塞倒下後才叫救護車,幾乎來不及,因此學習正確的心肌梗塞自救方法就更為重要。

心肌梗塞正確自救:3步驟提升存活機會

為提升心肌梗塞患者的存活機會,台灣展臂閱讀協會的宥達醫師在衛教小教室中分享了「心梗發作5分鐘自救法」,趕在黃金救援時間內迅速應對,挽救更多生命。

第一步:依健康狀況進行緊急處置

- 本身有心臟病史:建議隨身攜帶心絞痛藥物「耐絞寧(硝化甘油)」,在胸痛發作時服用一片

- 平時健康者:胸痛發作時可立即服用一片抗凝血藥物(如阿斯匹靈),以降低血液凝結速度。若無藥物,可大量喝水

- 有凝血功能障礙者:應避免自行服藥,改以大量飲水作為應急措施

第二步:保持冷靜並立即求助

找個安全的地方平緩坐下,保持冷靜,並立即撥打救護車電話,爭取治療時間。

第三步:昏迷後的急救處理

若患者心肌梗塞失去意識,旁人應立即進行心肺復甦術(CPR)和使用自動體外心臟去顫器(AED),以維持心臟功能。這不僅能爭取更多救援時間,還能降低因救治延誤導致的心臟壞死風險。

同場加映:心肌梗塞常見後遺症

根據晨悅預防醫學機構的衛教資料,急性心肌梗塞若未能及時就醫,猝死率高達50%以上。症狀較輕的患者則可透過適當治療與充分休養,逐步緩解病情。若再搭配藥物控制及心臟復健,不僅能提升生活品質,還能有效預防病情惡化。然而,心肌梗塞後心臟功能多少會受到影響,其伴隨的後遺症仍不可輕忽。常見的心梗後遺症有:

- 心律不整:心跳可能過快或過慢,嚴重時會出現心悸、胸悶、胸痛,甚至有昏厥、呼吸不順的情況

- 心臟衰竭:因心肌受損,心臟無法有效送出血液,可能出現呼吸困難、水腫等症狀

- 心理問題:部分患者可能出現焦慮、抑鬱或創傷後壓力症候群,需適時給予心理關懷,必要時可尋求專業協助

此外,心肌梗塞患者的壽命是否受此影響,取決於是否能妥善管理這些後遺症。因此,術後定期追蹤、健康飲食、維持適度運動,以及遵循醫囑按時服藥至關重要。唯有透過全面的復健與健康管理,才能有效降低復發風險,讓患者重新找回生活的平衡與希望。

參考資料:

看了這篇文章的人,也看了...