日常生活中丙烯醯胺的來源

歐洲食品安全局(EFSA)的報告,曾調查了各族群丙烯醯胺的主要來源( 連結):

- 成年人:烤炸馬鈴薯製品(49%)、咖啡(34%)、麵包(23%)。

- 孩童與青春期:烤炸馬鈴薯製品(51%,不含洋芋片)、早餐穀片與麵包等穀物和馬鈴薯相關產品(25%)、穀類加工嬰兒食品(14%,學步幼童)、蛋糕與油酥製品(~15%,兒童與青春期)、洋芋片與零食(11%)。

- 嬰兒:非穀類的嬰兒食品(60%)、馬鈴薯製品(48%)與穀類嬰兒食品。

雖然調查結果是以馬鈴薯相關製品為主,但這也要考慮馬鈴薯品種與烹調方式,並不能以一概之,但台灣人並不以馬鈴薯製品作為主食,所以馬鈴薯不一定是台灣人丙烯醯胺的主要來源。

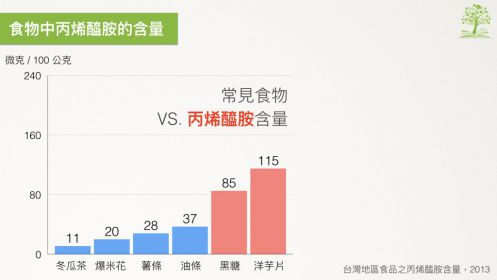

2013年時衛福部食藥署曾做過市售食品的丙烯醯胺調查,含量較高的有洋芋片,每百公克的平均含量為 114.6 μg,薯條為 28.4 μg、薯餅為 55.4 μg,黑糖則為84.7 μg。

蔬菜的丙烯醯胺含量問題

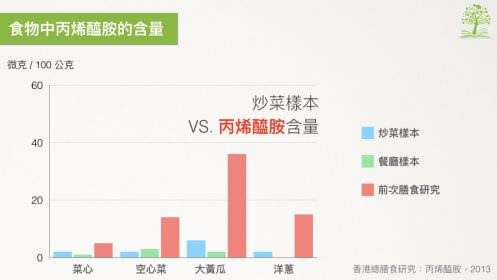

比起這些零食類食品,日常生活中比較容易忽略的反而是炒蔬菜!參照與台灣飲食更為相近的香港,香港食品安全中心調查過丙烯醯胺的來源,結果有52.4%來自於蔬菜與蔬菜製品。

香港食品安全中心分析了好幾款的蔬菜,8種「生吃」、「水煮」與「蒸」的蔬菜並無法檢測到丙烯醯胺,不過因為炒菜可以滿足「還原糖」、「天門冬醯胺」與「溫度」,所以在許多炒菜樣本中可以驗出丙烯醯胺。

有趣的是,在餐廳採樣的結果卻發現,相同菜色的丙烯醯胺含量少了許多,結果發現是餐廳的青菜在炒之前會先汆燙約1分鐘,就可以減少後續炒菜時間,相對就能減少丙烯醯胺的生成。

丙烯醯胺吃多少可能致癌?下一頁看營養師怎說